▲ 이경수

▲ 이경수

- 강화읍 출생, 거주

- 전)양곡고등학교 역사 교사

아사달과 아사녀

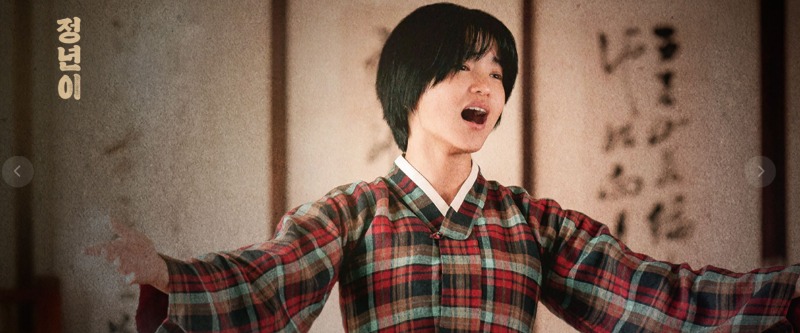

혹시, ‘정년이’를 보셨는지요. 1950년대 여성국극을 소재 삼아 만든 12부작 드라마입니다. 지난 10월부터 11월까지 tvN에서 방영했는데요, 최고 시청률 16.5%를 찍었습니다. 주요 장면을 강화에서 촬영했답니다.

저는 ‘정년이’를 재밌게 봤어요. 특히 김태리(윤정년 역), 신예은(허영서 역) 등 출연 배우들이 대역 없이 직접 하는 판소리를 듣고 깜짝 놀랐습니다. 진짜 소리꾼 같았습니다.

드라마 후반부 공연 장면에 아사달과 아사녀가 등장합니다. 오랜만에 들어본 아사달과 아사녀! 줄거리가 뭐였더라, 궁금해서 《삼국유사》를 열었습니다. 어딨지?

안 나오네요. 제가 또 착각한 겁니다. 《삼국유사》에 나오는 연오랑과 세오녀 이야기를, 아사달과 아사녀로 여기고 있던 겁니다. 아사달과 아사녀는 《삼국유사》에 없습니다.

그래서 찾아보았습니다. 아사달 전설이 기록으로 확인되는 것은 조선시대 후기입니다. 《고금창기》라는 낯선 책에 기록된 이야기의 원형이 이러합니다.

| 불국사를 창건할 때다. 당나라에서 온 석공이 탑을 쌓고 있다. 어느 날 석공의 누이동생인 아사녀가 오라버니를 만나러 왔다. 하지만 만나기는커녕, 절에 들어갈 수도 없었다. 신성한 불사 중에 여인을 들일 수 없다고 출입을 막은 것이다. 누군가 아사녀를 딱하게 여긴 사람이 일러준다. 여기서 십 리쯤 떨어진 곳에 연못이 있으니 그곳으로 가시오, 연못에 절의 모습이 그대로 비치니 오라버니 모습도 볼 수 있을 것이오. 아사녀는 연못으로 갔다. 마치 거울처럼 불국사 창건 현장이 연못에 그대로 비쳤다. 그런데 탑 모습은 보이지 않았다. 그 탑을 무영탑이라 부르게 되었다. |

무영탑(無影塔)은 그림자가 없는 탑이라는 의미입니다. 경주 불국사 삼층석탑을 말합니다. 흔히 석가탑이라고 부르지요. 위 이야기에는 아사녀라는 이름만 나옵니다. 석공의 누이입니다. 중국에서 온 석공 이름은 언급하지 않았습니다.

전설은 후대로 갈수록 다양한 이야기가 추가되고, 때로 생략되면서 변주하기 마련입니다. ‘B사감과 러브레터’라는 소설 기억나시죠? 현진건 작품입니다. 그 현진건이 아사녀 이야기를 두루 모아 장편 소설을 씁니다. 동아일보 연재를 거쳐 《무영탑》이라는 책으로 나온 해가 1941년이에요.

현진건은 당나라에서 왔다는 이름 없는 석공을 부여 사람 아사달(阿斯怛)로 새롭게 설정했습니다. 누이동생 아사녀(阿斯女)를 아사달의 부인으로 바꿨습니다. 그러니까 당나라에서 오라버니 만나러 온 누이 아사녀가, 부여에서 남편 아사달 만나러 온 부인 아사녀로 변화한 것입니다.

결국, 남편을 그리워하던 아사녀가 연못에 몸을 던지고, 뒤늦게 도착한 아사달 역시 목숨 버려 아내를 따르는 결말입니다. 현진건이 작명한 이름, 아사달의 달(怛)은 ‘슬플 달’ 자입니다. 이름 속에 주제를 담은 셈이지요. 하지만 지금은 아사달의 한자를 대개 ‘阿斯達’로 씁니다.

소설 《무영탑》이 많이 읽히고, 1950년대와 1970년대에 이 소설을 저본으로 영화가 제작되면서, 부부로 설정된 아사달과 아사녀 이야기가 마치 사실인 것처럼 세상에 퍼지게 되었습니다.

| 껍데기는 가라. 漢拏에서 白頭까지 향그러운 흙가슴만 남고 그 모오든 쇠붙이는 가라. |

제목부터 강렬한 신동엽(申東曄, 1930~1969)의 ‘껍데기는 가라’라는 시 마지막 연입니다. 이 시에도 아사달과 아사녀가 등장합니다.

| 아사달 아사녀가 中立의 초례청 앞에 서서 부끄럼 빛내며 맞절할지니 |

시 속 ‘아사달 아사녀’는 순수한 우리 민족의 남성과 여성을 상징한다고 합니다. 신동엽 시인이 시어(詩語)로 사랑했던 단어가 아사달과 아사녀입니다.

여인이 남자를 찾아오고, 서로 만나지 못하고, 결국에는 여인이 목숨을 버리는, 이런 비슷한 구조의 전설이 강화에도 있습니다. 그 무대는 마리산 기슭 정수사!

고려 말 또는 조선 초라고 합니다. 중국에서 온 스님이 정수사에서 수행 중입니다. 어느 날 한 여인이 스님을 찾아 정수사까지 왔습니다. 출가 전 부인일 수도 있고, 정인이었을 수도 있을 겁니다.

그 멀리서 온 여인을, 스님은 만나주지 않았습니다. 잠긴 법당문은 끝내 열리지 않았습니다. 수행이 깨질까 염려한 것 같아요. 법당 밖에서 스님을 갈구하는 여인, 그녀는 중국으로 돌아가자고 스님을 설득하러 온 게 아닐 겁니다.

사무치는 그리움 어쩔 수 없어, 그저 잠시 얼굴이라도 보고파 왔을 겁니다. 스님이 손 한번 꼬옥 잡아준다면, 그것만으로 힘을 얻어 돌아갔을 것입니다. 하지만 스님은 꿈쩍도 안 합니다. 흐느끼던 여인, 산을 내려갑니다. 어디로 가려나.

정수사 앞바다에 몸을 던졌습니다. 이승에서 끊어진 인연, 저승에서나마 다시 잇겠다는 생각이었을까요. 얼마 후 여인의 영혼이 바위가 되어 바다 위로 솟아오르니, 사람들이 ‘각시바위’라 불렀습니다. 각시바위는 지금도 여전히 거기 그렇게 떠 있습니다. 조선 후기에 제작된 각종 강화 지도는 각시바위를 閣氏礖(각씨여)라고 표기했습니다.

매정한 스님은 누구신가. 함허대사입니다. 함허동천(涵虛洞天)의 그 함허입니다. 융통성 없는 듯한 남자입니다만, 그만큼 뜨겁게, 여전히, 여인을 사랑하고 있다는 의미일지도 모릅니다. 그나저나 여인이 자결했다는 소식을 들은 스님의 심정은 어떠했을까….

| … 여자는 돌계단 밑 차자꽃 아래 한참을 앉았다 일어서더니 오늘따라 엷은 가랑비 듣는 소리와 짝을 찾는 쑥국새 울음소리 가득한 산길을 휘청이며 떠내려가는 것이었습니다. 나는 멀어지는 여자의 젖은 어깨를 보며 사랑하는 일이야말로 가장 어려운 일인 줄 알 것 같았습니다. … |

박규리의 시 ‘치자꽃 설화’ 일부입니다. 마치 시인이 그때 그 자리에서 함허대사와 여인을 지켜보고 있던 것 같은 느낌이 들게 하는 작품입니다.

다시, 드라마 얘기를 좀 할게요.

‘나의 아저씨’(2018)입니다. 거기 등장인물 가운데 정희(오나라 분)와 출가한 겸덕(박해준 분)이 있습니다. 어느 날 정희가 스님 겸덕을 찾아 산속 절에 갑니다. 두 사람의 아픈 사연이 촉촉한 수채화처럼 그려집니다.

눈물 그렁그렁한 화면 속 정희를 보면서 함허대사 얘기랑 분위기가 비슷하다는 생각이 들었습니다. 보다 보니 어라? 해당 장면 촬영 장소가 바로 정수사였습니다. ‘나의 아저씨’ 작가가 강화의 각시바위 전설을 알고 있던 겁니다.

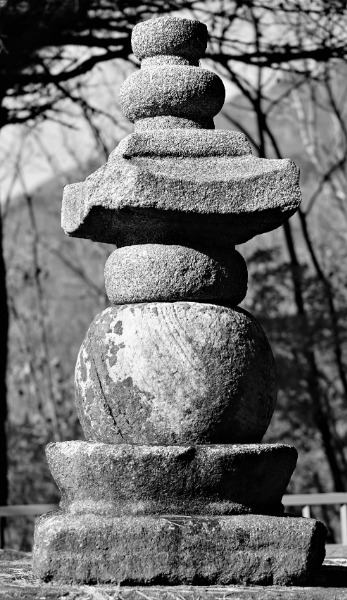

그런데 말입니다, 전설 속 함허가 사실은 실존 인물입니다. 중국 사람이 아니라 조선 사람입니다. 함허대사(1376~1433)가 정수사에서 수행한 것도 사실입니다. 1424년(세종 6)쯤에 강화에 와서 길상산에 머물다가 이후 정수사로 옮겨왔다고 합니다. 함허대사의 승탑(부도)이 정수사에 있습니다.

왜 조선 사람 함허가 중국 사람으로 전해졌을까요?

정확히 알 수 없습니다. 다만 조선 후기를 산 이규경(1788∼1863)이라는 분이 이렇게 추정했습니다. 《오주연문장전산고》에 나오는 내용을 요약합니다.

| 중국 명나라에 함허자(涵虛子)라는 유명한 도사가 있었다. 공교롭게 조선의 함허대사와 한자까지 똑같다. 함허대사의 고향이 충주(忠州)인데 충주를 중주(中州)라고도 불렀다. 중주가 중토(中土) 즉 중국으로 와전되면서 함허대사가 중국에서 온 것으로 잘못 전해진 것이리라. |

지난여름, 징그럽게 더웠습니다. 그래도 정수사에 몇 번 갔습니다. 상사화 보러 갔습니다. 어디나 흔한 상사화인데 정수사까지 갈 필요 있나? 정수사 상사화는 노랑 꽃입니다. 아주 아주 귀한 거래요. 드디어 법당 오르는 계단 좌우 숲에 숨어 핀 노랑 상사화 보고야 말았습니다.

相思花! 서로 생각하는 꽃, 만날 수 없어 서로 생각만 하는 꽃, 꽃말이 ‘이룰 수 없는 사랑’이라죠. 잎과 꽃이 피는 때가 다르니, 잎은 꽃을 보지 못하고 꽃은 잎을 보지 못하네요.

함허대사와 여인의 슬픈 인연이 노랗게 피어난 것인가?

이 글은 강석근의 ‘무영탑 전설의 전승과 변이 과정에 대한 연구’라는 논문을 참고하여 썼습니다.

<저작권자 ⓒ 강화투데이, 무단 전재 및 재배포 금지>

최벽하 기자 다른기사보기